백악관, 연방관보 통해 공포..7일부터 시행

한국은 FTA로 기존 0%, 대부분 품목 15% 세율

일본 자동차는 기존 2.5%+ 상호관세 15% 적용

유럽연합만 기존 15%미만 품목에 최대 15% 부과

[포쓰저널] 도널드 트럼프 미국 행정부가 7일(미국 동부시간)부터 세계 각국에 발효한 '상호관세'(Reciprocal Tariff)가 기존 각국 관세에 추가되는 방식으로 적용되는 것으로 나타났다.

유럽연합(EU)만 유일하게 일괄 15% 캡(cap)이 적용된다. 즉, 기존 관세율이 15%보다 낮으면 15%에서 기존 관세율을 뺀 세율을 적용하고, 기존 관세율이 15%이상이면 그 세율이 그대로 적용된다.

한국은 한미자유무역협정(FTA)에 의해 자동차 등 대부분 품목의 관세율이 0%였던 만큼 향후 관세율은 이번에 부과된 상호관세율 15%가 적용된다.

일본 처럼 FTA 체결 국가가 아닌 경우에는 기존 품목별 관세에 이번에 결정된 상호관세율이 더해져 총 관세율이 된다.

백악관은 6일(현지시간) 이같은 내용이 담긴 도널드 트럼프 미국 대통령의 7월31일자 행정명령 14326호(상호관세율 추가 수정)를 연방관보를 통해 공포했다.

상호관세는 7일 오전 12시 1분(미국 동부시간)부터 실제 적용에 들어갔다.

트럼프 대통령은 이번 행정명령에서 “지속적이고 구조적인 미국의 상품 무역적자는 국가안보와 경제에 대한 이례적이고 중대한 위협”이라며, 이를 국가비상사태로 규정했다.

이에 따라 트럼프 대통령은 국제비상경제권법(IEEPA)과 국가비상사태법(NEA)에 근거해 이번 관세 인상을 단행했다.

미국 정부는 4월에도 유사한 내용의 행정명령(14257호)을 통해 상호관세를 부과한 바 있는데 이번 14326호는 그 후속 조치로, 특정 국가의 협상 태도에 따라 관세율을 차별화하고, 중국에 대해서는 별도 행정명령(14298호)을 유지하는 식으로 정교하게 보완됐다.

행정명령에 따르면, 한국과 일본 등은 Annex I에 명시된 “별도 예외 없는 국가”로 분류되며, 이들 국가의 수출품에 대해서는 기존 ‘통상 관세율’에 15%를 추가한 상호관세율이 적용된다.

반면 EU 국가의 경우 기존 관세율이 15% 미만이면 합산하여 15%까지만 적용되며, 15% 이상이면 추가 관세는 부과되지 않는다.

미국은 이러한 차등 적용 배경에 대해 “EU는 미국과 실질적인 무역·안보 협정 체결에 근접해 있는 반면, 일본과 한국은 협상 태도가 미진했다”고 평가했다.

이로 인해 예컨대 기존 2.5%의 관세가 적용되던 일본산 승용차의 경우, 최종적으로 17.5%의 관세가 부과될 수 있으며, 전자, 철강, 섬유, 기계 등 다양한 산업 품목에서도 관세 부담이 급증할 전망이다.

일본산 쇠고기의 경우 기존에 26.4%의 관세를 냈는데 향후에는 41.4% 관세율을 적용받는다. 종전 관세율이 7.5%인 일본산 직물도 상호관세 15%를 추가하면 총 22.5%의 관세를 내게 된다.

그동안 일괄 15%로 타결됐다고 밝혀온 일본 정부는 비상이 걸렸다.

아카자와 료세이 경제재생담당상은 “이번 결정은 미일 간 기존에 논의된 상호관세 상한 합의(15%)와 다른 해석”이라며 “행정명령의 수정 및 동맹국 대우 복원을 강력히 요청할 방침”이라고 밝혔다.

아카자와 장관은 급히 미국으로 건너가 하워드 루트닉 미 상무장관과 90분간 회동했지만 별다른 반응을 이끌어내지 못한 것으로 전해졌다.

일본 측은 트럼프 행정부와의 비공식 실무협의에서 ‘EU와 동일한 방식의 상한 적용’을 기대했던 것으로 전해진다.

미국 세관국경보호국(CBP)은 이번 행정명령의 집행 과정에서 제3국을 통한 우회 수입(Transshipment)이 적발될 경우, 원산지국의 일반 관세 외에 40%의 벌칙적 관세를 추가 부과할 방침이다.

해당 수입품에는 추가적인 벌금과 행정적 제재도 병행된다.

이와 함께 미 상무부 및 국토안보부는 매 6개월마다 ‘관세 회피에 활용된 국가 및 공장 리스트’를 공표해 미국 내 공공조달 및 투자 심사 과정에 활용될 수 있도록 할 예정이다.

행정명령은 한국과 일본의 경우 향후 무역 및 안보 협상이 진전될 경우, 해당 국가에 부과되는 상호관세를 조정할 수 있다고 명시했다.

미국 무역대표부(USTR)와 상무부는 일정 요건 충족 시 트럼프 대통령에게 관세 인하 또는 철폐를 권고할 수 있으며, 대통령은 이를 반영해 별도의 후속 행정명령을 통해 관세율을 변경할 수 있다.

한편, 이번 행정명령은 5월 중국과의 상호관세 조정에 관한 별도 행정명령(EO 14298)은 영향을 받지 않는다고 명시했다.

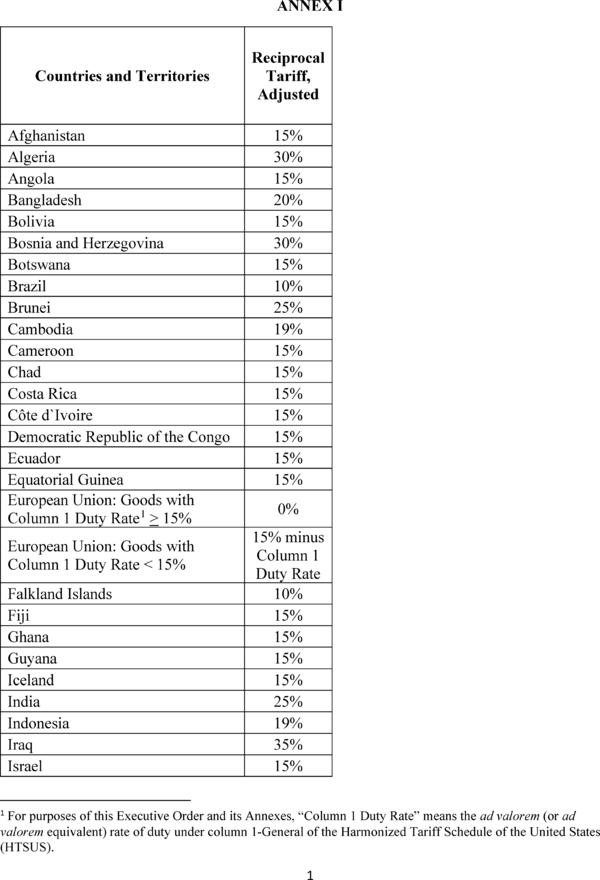

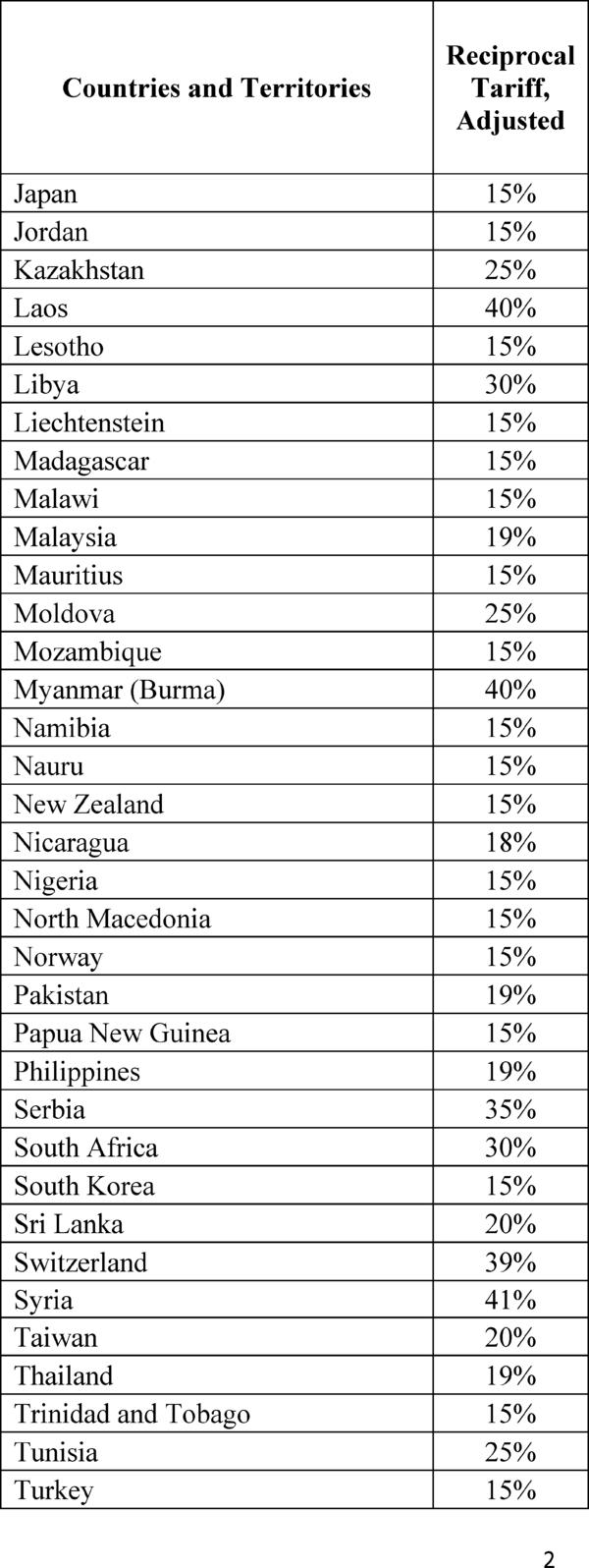

다음은 미 연방관보에 적시된 각국의 상호관세율.

▲ 시리아 41% ▲ 미얀마(버마), 라오스 40% ▲ 스위스 39% ▲ 이라크, 세르비아 35% ▲ 남아프리카공화국, 알제리, 리비아, 보스니아 헤르체고비나 30% ▲ 브루나이, 인도, 카자흐스탄, 몰도바, 튀니지 25% ▲ 방글라데시, 스리랑카, 대만, 베트남 20% ▲ 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀, 태국 19% ▲ 아프가니스탄, 앙골라, 볼리비아, 보츠와나, 카메룬, 차드, 코스타리카, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 에콰도르, 적도기니, 피지, 가나, 가이아나, 아이슬란드, 이스라엘, 일본, 요르단, 레소토, 리히텐슈타인, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 나미비아, 나우루, 뉴질랜드, 북마케도니아, 노르웨이, 트리니다드 토바고, 터키, 우간다, 바누아투, 잠비아, 짐바브웨, 대한민국 15% ▲ 브라질, 포클랜드 제도, 영국 10% ▲ 니카라과 8% ▲ 베네수엘라, 파푸아뉴기니, 나이지리아 5% ▲ EU: 예외 적용 (기존 관세가 15% 미만인 경우만 차액만큼 추가).